冬のごちそうといえば、やっぱり「あんこう鍋」ですよね!

「あんこう鍋 レシピ 味噌 人気」で検索しているあなたは、きっと本格的で美味しいあんこう鍋を家で楽しみたいと思っているはず。

でも、あんこうって独特のクセや臭みがありそうで、下処理のやり方が難しそう…とか、本格的な「どぶ汁」の作り方ってどうするの?とか、市販のセットを使う場合でも美味しく作るコツってあるのかな?と悩んでいませんか。

使う味噌の種類や、鍋に欠かせない具材、そして最後の締めまで、美味しいあんこう鍋の作り方には意外とポイントが多いんです。

せっかくなら、お店で食べるような濃厚で美味しい、人気の味噌味あんこう鍋のレシピを知りたいですよね。

この記事では、あんこう鍋が初めての人でも失敗しない、簡単な下処理の方法から、本格的な「どぶ汁」仕立てのレシピまで、丁寧に分かりやすく解説していきますよ!

✦ この記事で分かること ✦

- 人気の味噌味があんこう鍋の王道である理由

- プロが実践する「あんこう」の詳しい下処理方法

- 本格的な「どぶ汁」仕立ての詳しいレシピ

- 市販セットやポン酢で楽しむ簡単なアレンジ

- 鍋の締め(うどん・雑炊)まで美味しく楽しむコツ

\本場のどぶ汁仕立てを、自宅で手軽に楽しみたい方は↓からチェック/

人気のあんこう鍋レシピ|味噌味が王道の理由

あんこう鍋といえば、あの濃厚な味噌味を思い浮かべる人が多いんじゃないかなと思います。

まずは、なぜあんこう鍋は味噌味が人気なのか、その秘密と、あんこう鍋を味わい尽くすための基本をチェックしていきましょう!

なぜ人気?味噌味とどぶ汁の関係

あんこう鍋の人気の秘密は、なんといっても「あん肝」にあります。

「海のフォアグラ」とも呼ばれる濃厚なあん肝を、味噌と合わせてスープのベースにする。このスタイルが、あんこう鍋の美味しさを決定づけているんですよ。

このスタイルの原点は、本場・茨城県の郷土料理「どぶ汁」です。

どぶ汁は、本来は水を使わず、あん肝を乾煎りして脂を出し、そこに味噌を溶き入れ、野菜の水分だけで煮込むという、めちゃくちゃ濃厚な鍋なんです。

家庭で作る場合や多くのお店では、この「どぶ汁」の作り方をベースに、だしを加えて食べやすく調整した「どぶ汁仕立て」が主流になっています。

この「あん肝と味噌」の最強タッグこそが、あんこう鍋=人気の味噌味、というイメージを作った理由かなと思います。

スポンサーリンクあんこう鍋の具材「七つ道具」とは

あんこうは「捨てるところがない」魚として有名で、食べられる部位は「七つ道具」と呼ばれています。

スーパーで売っている「あんこう鍋セット」にも、これらの部位がいろいろ入っていることが多いですよ。

それぞれの食感や味わいを知っておくと、鍋がもっと楽しくなります!

| 部位の名称 | 通称・別名 | 特徴と味わい・食感 |

|---|---|---|

| 肉(身) | 柳身 | 上品な味わいの白身。プリッとした食感が最高です。 |

| 肝 | あん肝 | 「海のフォアグラ」。鍋の味の決め手になる、まろやかでクリーミーな部位。 |

| 皮 | – | プルプルのゼラチン質がたっぷり。コラーゲンの塊ですよ! |

| 胃 | 水袋 | つるんとした独特の食感が楽しい部位です。 ※寄生虫が付きやすい部位でもあるため、市販の鍋セットでは入っていないことも。使う場合は、必ず中までしっかり加熱して食べてください。 |

| 卵巣 | 布(ぬの) | 流通するあんこうは基本的にメスが扱われるので、入っていることが多い部位です。 |

| エラ | – | 魚のエラを食べるのは珍しいですが、これも具材になります。 |

| ひれ | – | ゼラチン質とこりこりした軟骨の食感が楽しめます。 |

※どの部位も、中心までしっかり火を通してから食べるのがポイントです。

\本格あんこう鍋セットもチェック/

必須!あんこうの臭みを取る下処理

あんこう鍋を成功させるには、下処理が本当に、本当に大事です!

ここをサボると、せっかくの鍋が台無しになっちゃうかも…。でも、ポイントさえ押さえれば難しくありません。

大事なのは、「あん肝」と「それ以外の部位(身・アラ・皮など)」の下処理は、絶対に分けること!

まず、「身・アラ・皮」の臭みとぬめりを取るための下処理(湯通し)です。

- あんこうの身、アラ、皮などをザルに並べます。

- 沸騰したお湯を回しかけるか、沸騰したお湯で20〜30秒〜1分ほどさっと茹でます(湯通し)。身の表面が白くなってきたら目安です。

- すぐに冷水(または氷水)に取ってください!ここで表面のぬめりを洗い流します。

- 氷水に1分ほど漬けると、身がキュッと締まって食感がプリプリになりますよ。

- ザルにあげて、キッチンペーパーで水気をしっかり拭き取れば完了です。

この「湯通し」で、あんこう特有の臭みが抜けて、格段に美味しくなります!面倒でもここはしっかりやっておきましょう。

味の決め手「あん肝」の下処理方法

次に、スープのベースになる、最重要パーツ「あん肝」の下処理です。

こちらは身のように「湯通し」はしない方がいいですよ。旨味が余分に逃げてしまいますからね。

あん肝の目的は「血・筋の除去」です。

- あん肝についている血管や筋を、包丁の先や手で丁寧に取り除きます。血の塊もキレイに取ってください。

- 表面の薄皮も、手で取れるだけ取ります。

- ボウルに入れ、塩(適量)を振って軽く揉み、20分ほど冷蔵庫で置きます。これで余分な水分と臭みが出ます。

- 水で塩を洗い流し、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。

- さらに臭みを取るため、バットなどに移して日本酒(適量)を振りかけます(酒浸し)。そのまま冷蔵庫で30分~1時間ほど寝かせましょう。

- 最後にキッチンペーパーで表面の水分を軽く拭き取れば、完璧な下処理の完了です!

家でも簡単!本格どぶ汁仕立て!プロの作り方

さあ、下処理が終わったらいよいよ鍋を作ります!

ここでは、茨城の「どぶ汁」をベースにした、家庭でも失敗しない「どぶ汁仕立て」の本格レシピを紹介しますね。

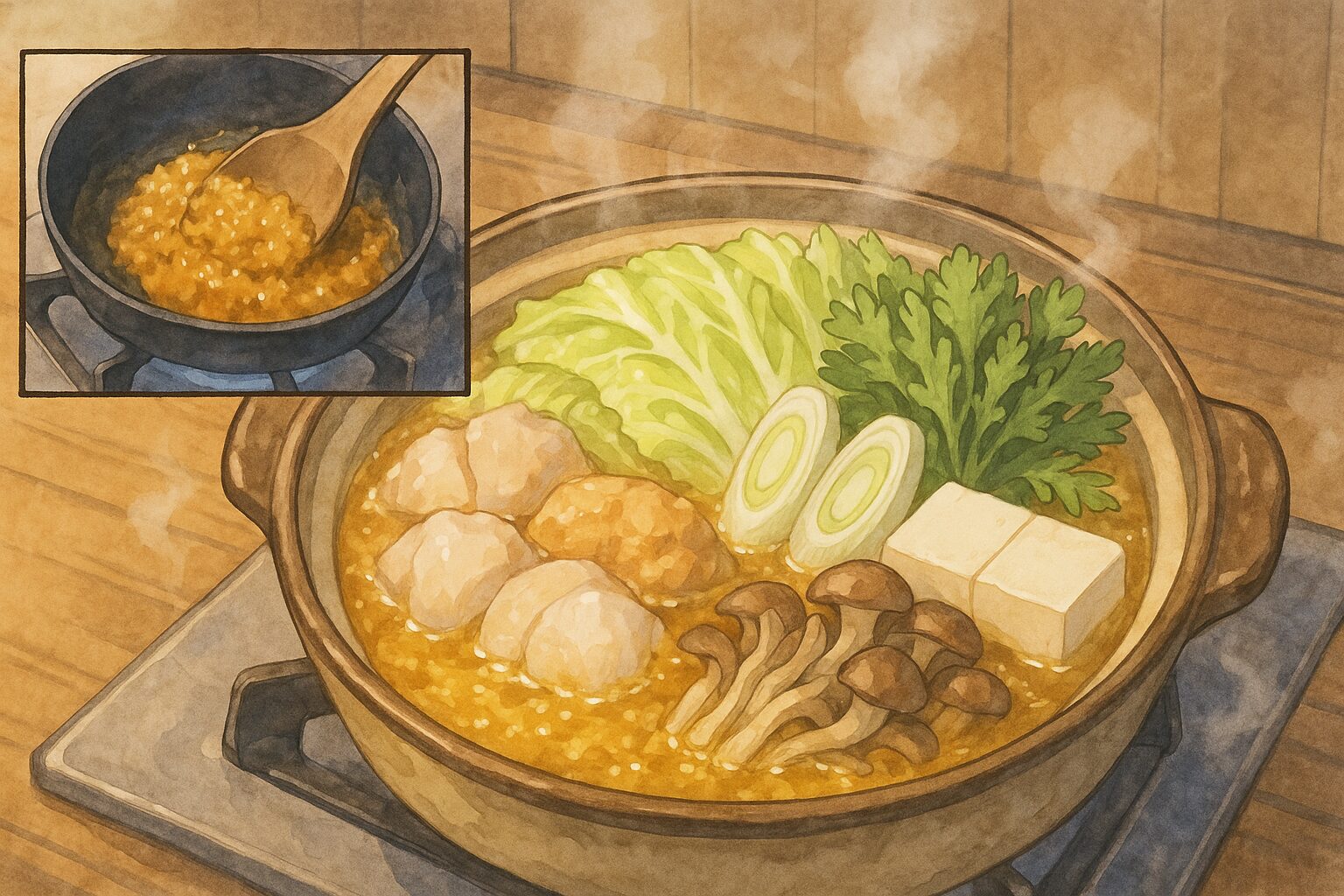

基本の材料(4人前)

- あんこう(下処理済み):500g~

- あん肝(下処理済み):100g~(多いほど濃厚になります!)

- 白菜:1/4株

- 白ねぎ:2本

- 春菊:1わ

- まいたけ(または椎茸、しめじ):1パック

- 豆腐(木綿か焼き豆腐):1丁

- (お好みで)大根、人参、ごぼうなどの根菜類

スープベースの材料

- 味噌(赤味噌または合わせ味噌):約150g(味を見ながら加減してください)

- 酒:大さじ2

- 水または昆布だし:500〜600ml

★どぶ汁仕立てを失敗しない3つのポイント

- あん肝は弱火〜中弱火でじっくり炒める(焦がさず脂を出す)

- 味噌は一度に入れすぎず、少しずつ溶いて味を確認する

- 最後に具材の中心までしっかり火を通す(特に身や肝)

作り方の手順

- 野菜の準備:白菜は芯と葉に分け、芯は縦に細切り、葉はざく切りに。白ねぎは大胆に斜め切り。大根や人参はピーラーで薄くスライス、ごぼうはささがきにして水にさらします。火の通りにくい根菜(白菜の芯、大根、人参、ごぼう)と、すぐ火が通る葉物(白菜の葉、春菊、キノコ)は別々のお皿に分けておくとスムーズですよ。

- 黄金のスープベース作り(最重要!):土鍋を熱し、弱火~中弱火をキープします。下処理した「あん肝」を入れ、ヘラで崩しながらじっくり炒めます。肝から脂が出てペースト状になるまでしっかり炒めるのがコツ!

- 味噌と合わせる:あん肝が溶けてきたら、酒を加えてアルコールを飛ばし、次に味噌を加えて「肝味噌ペースト」を作ります。

- スープをのばす:水(または昆布だし)を少量ずつ加えながら、ペーストをスープ状にのばしていきます。全量を加えたら一度沸騰させ、濃厚な鍋ベースの完成です!

- 具材投入:まず、火が通りにくい根菜類を鍋の底に敷き詰めます。その上に、下処理したあんこうの身やアラ、皮を乗せます。

- 仕上げ:最後に、白菜の葉、白ねぎ、キノコ、豆腐を彩りよく盛り付け、春菊を乗せます。

- 煮込み:蓋をして中火で煮込みます。煮立ったらアクを丁寧に取ってください。あんこうの身は加熱しすぎると硬くなるので注意!野菜がしんなりしてきて、身の中心まで熱が通ったら食べ頃です。

あんこう鍋の簡単レシピ|味噌人気の秘密とアレンジ

本格的な「どぶ汁仕立て」は最高ですが、「肝を炒めるのがちょっとハードル高い…」と感じる日もありますよね。

そんな時に、もっと手軽にあんこう鍋を楽しむためのレシピや、知っておくと便利なコツも紹介しちゃいます!

肝を炒めない簡単な味噌鍋レシピ

この方法なら、あん肝を炒める手間がありません。

あん肝は「スープのベース」ではなく、「具材の一つ」として楽しみます。

- 土鍋に昆布だし(または水)を600mlほど沸かします。

- 味噌(約100g~120g)を溶き入れ、お好みの濃さの味噌スープを作ります。

- 酒、みりん、少量の醤油(各適量)で味を調えます。

- 「湯通し」の下処理をしたあんこうの身、アラ、皮、そして野菜(白菜、ねぎ、キノコ類など)を入れて煮込みます。

- 「血抜き」の下処理をした「あん肝」も、炒めずに「具材」として鍋に加え、火を通します。

この場合、あん肝はスープに溶け込むというより、具として味わう感じです。

ポン酢やもみじおろしで食べるのがおすすめですよ!

ポン酢で食べるあっさり鍋とは

あんこう鍋は味噌味だけじゃないんです。

実は、醤油ベースや、出汁だけで煮込んでポン酢でさっぱり食べる方法もあります。

特に、江戸時代から続く老舗では、甘辛い割り下(醤油ベース)で食べるスタイルもあるくらいです。

これは、あんこう自体の旨味や皮のコラーゲンをストレートに味わう食べ方ですね。

もし、濃厚な味噌味よりもあっさり食べたい気分の時は、昆布だしだけで具材を煮て、たっぷりの大根おろしと一緒にポン酢でいただく「あんこうちり鍋」風にするのも、すごく美味しいですよ。

これは、先ほど紹介した「肝を炒めない簡単な味噌鍋」の味噌を入れないバージョン、と考えると分かりやすいかも。

市販セット活用のコツと選び方

複雑な下処理を全部スキップしたい!という時は、通販などで売っている市販の「あんこう鍋セット」がやっぱり便利です。

選ぶ時のポイントは、次のようなところをチェックしてみてください。

- 「下処理済み」や「霜降りの完全下処理済」と書かれているか

- 身・皮・あん肝など、どの部位がどれくらい入っているか

- 「みそ仕立ての出汁付」かどうか

- 本格的などぶ汁仕立てにしたいなら、あん肝が別包装になっているかどうか

これだけで、家での手間がほぼゼロになりますからね。

「みそ仕立ての出汁付」の商品も多いですが、もし本格的な「どぶ汁仕立て」に挑戦したい場合は、「あん肝」がスープとは別に、生のまま(または加熱済みでもペーストにできる状態で)包装されているかを確認するのが良いかなと思います。

\本場のどぶ汁仕立てを、自宅で手軽に楽しみたい方は↓からチェック/

味噌は赤味噌?合わせ味噌?

「どぶ汁仕立て」にする場合、どの味噌を使うか、ここも気になりますよね。

一般的には、あん肝の濃厚なコクと、あんこうの強い旨味に負けない、「赤味噌」が合うとされています。赤味噌独特の深いコクと風味が、あんこうと相乗効果を生み出すんです。

ただ、市販のセットでは「合わせ味噌」が採用されていることも多いですし、ガツンとした濃厚さより、マイルドでバランスの取れた味わいが好きなら合わせ味噌も全然アリです。

ざっくりまとめると、こんなイメージです。

| 味噌の種類 | 味のイメージ | おすすめタイプ |

|---|---|---|

| 赤味噌 | コクが深く、しっかり濃厚 | どぶ汁仕立てで「ガツン」と濃い味が好きな人に |

| 合わせ味噌 | コクはありつつ、まろやかでバランス良い | 家族みんなで食べやすい味にしたい人に |

| 白味噌+少量の赤味噌 | 甘めでまろやか | やさしい味や子ども向けにしたい時に |

これはもう、最終的には好みですね!

\コク深いあんこう鍋専用鍋つゆ 出汁 だし/

絶品!鍋の締めのうどんと雑炊

あんこうの七つ道具や野菜の旨味が全部溶け出した濃厚な肝味噌スープ。

これを残すなんてもったいない!鍋の締めは、本体と同じくらい大事な楽しみですよね。

その1:絶品うどん

味噌ベースのスープには、うどんが鉄板で合います!

- 鍋に残った具材を取り出し、スープを煮立たせます。

- うどん玉(冷凍または茹で)を入れ、一煮立ちさせます。

- (推奨!)溶き卵を回し入れ、すぐに蓋をします。

- 火を弱めて2分ほど蒸らしたら、小葱を散らして完成です。七味唐辛子をかけても美味しいですよ。

その2:究極の雑炊

旨味が凝縮したスープで作る雑炊は、もう王道ですよね。

- 鍋に残ったスープにご飯(茶碗2膳ほど)を入れます。

- 味見をして、もし薄ければ塩や醤油で味を調えます。

- 溶き卵を回し入れ、小ネギを散らして蓋を閉じます。

- 2分ほど経ったら火を止め、少し蒸らしたら完成です!

あんこう鍋 味噌レシピのよくある質問(FAQ)

Q. あんこう鍋は翌日も食べても大丈夫?

A. 作った当日が一番美味しいですが、しっかり冷ましてから冷蔵保存すれば、翌日までは目安として楽しめます。

再加熱する時は、必ず全体がしっかり沸騰するまで加熱してから食べてください。少しでも不安な場合や匂いがおかしいと感じた場合は無理に食べないようにしましょう。

Q. 味噌を入れすぎて味が濃くなってしまいました…

A. 味噌が濃くなりすぎた場合は、だしや水を少しずつ加えて薄めるのが基本です。そのままだと味がボヤけてしまう場合は、みりん少々や少量の牛乳を足すと、まろやかに整いやすくなります。

Q. あん肝が苦手な家族がいるのですが…

A. あん肝が苦手な場合は、

- 本格どぶ汁ではなく、「肝を炒めない簡単味噌鍋レシピ」に寄せる

- スープのベースを昆布+かつおだしにして、味噌鍋として楽しむ

- あん肝は別皿に盛って、好きな人だけ鍋に追加する

といった形にすれば、みんながそれぞれの好みに合わせて楽しめますよ。

Q. あんこう鍋に合うおすすめの具材をもう一度まとめて知りたいです

A. この記事で紹介した具材を、ざっくり一覧にまとめると、次のようになります。

| カテゴリー | 具材 | ポイント |

|---|---|---|

| 魚介 | あんこうの身・皮・あん肝・七つ道具 | 下処理と火の通し方が味の決め手 |

| 野菜 | 白菜、白ねぎ、春菊、大根、人参、ごぼう | 根菜は早めに、葉物は最後に入れると◎ |

| きのこ | まいたけ、椎茸、しめじ など | 旨味アップ&かさ増しにピッタリ |

| 豆腐 | 木綿豆腐、焼き豆腐 | 煮崩れしにくいタイプがおすすめ |

| 締め | うどん、ご飯(雑炊) | 残ったスープまでしっかり堪能できます |

人気のあんこう鍋レシピ、味噌味の総括

人気のあんこう鍋、特に美味しい味噌味のレシピを成功させる鍵は、やっぱり「下処理」と「あん肝の使い方」にあります。

- 本格的な「どぶ汁仕立て」に挑戦するなら、あん肝を弱火でじっくり炒めて旨味を最大限に引き出すこと。

- 手軽に楽しみたいなら、肝を具材として使い、ポン酢であっさり食べたり、市販のセットを活用したりするのも賢い方法。

- どの作り方でも、あんこうやあん肝は中心までしっかり火を通してから食べること。

あんこうは旬の時期(極寒の冬!)が一番美味しい魚です。

ぜひこの冬は、この記事のレシピを参考にして、最高のあんこう鍋を自宅で楽しんでみてくださいね!

\本場のどぶ汁仕立てを、自宅で手軽に楽しみたい方は↓からチェック/